行业动态

13项能耗限额强制性国家标准于5月1日正式实施,这将迫使设备进行更新换代,同时激发市场活力

自5月1日起,我国将正式实施《炼化行业单位产品能源消耗限额》(GB 30251—2024)等13项能耗限额强制性国家标准,标志着我国在促进产业绿色转型、实现“双碳”目标的道路上迈出了关键一步。这些标准不仅构成了我国关键的政策工具,而且与国务院颁布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》产生了紧密的协同效应,共同推动我国经济的可持续发展。其核心作用及关联逻辑可从以下几个方面展开:

一、以标准推动设备升级,激发市场活力

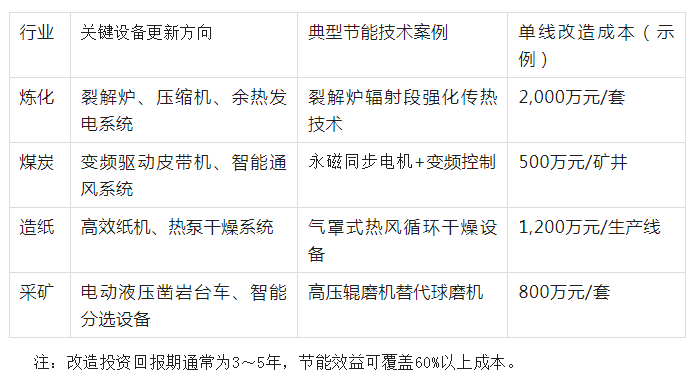

1、实施落后产能的“强制性淘汰”:新标准通过设立能耗限额的准入标准、限制标准和先进标准三级指标,构建了一个动态淘汰体系。无法达到准入标准的产能将被直接淘汰,迫使企业必须通过更新设备(例如,更换高效电机、水泵、中央空调主机,以及余热回收系统)或重构工艺(例如,采用数字化智能控制)来达到标准。以炼化行业为例,必须升级关键设备如裂解炉、压缩机等,而煤炭开采企业则需引入变频驱动技术以降低电耗。

2、提高新建项目的准入“门槛”:对改扩建项目的能耗控制要求,促使企业采纳尖端技术设备。以造纸行业为例,新建产线必须配备低能耗纸机、生物质能源锅炉等,以避免“一投产就落后”的局面,确保从源头上确立绿色产能。

二、构建能效对标体系,引导技术升级路径

1、横向对标:行业能效“标尺”作用:标准提供了统一的能耗统计口径(如吨乙烯综合能耗、吨原煤生产电耗),使企业能够量化评估设备的能效水平。例如,采矿企业通过与先进值的对比,明确井下通风系统、提升设备的改造优先级。

2、纵向对标:技术迭代“路线图”:企业需要通过设备更新逐步从“限定值”向“先进值”跃升。例如,化工企业可能分阶段实施:一期更换高效换热器(降低能耗5%)、二期引入AI优化控制系统(进一步降低3%),形成阶梯式的技术改造路径。

三、与政策工具包形成联动效应

1、财政金融协同:标准实施后,高耗能企业技术改造可与绿色信贷贴息、节能补贴等政策实现对接。例如,某钢铁厂通过设备更新达到先进水平,可申请技术改造专项贷款并享受税收抵免,从而降低投资成本。

2、碳市场衔接:能耗数据与碳排放核算体系挂钩,推动企业将设备更新纳入碳资产管理。例如,电解铝企业通过更换低电阻阳极,既降低电耗(满足GB标准)又减少碳配额需求,实现双重收益。

四、产业影响量化透视

五、战略价值与未来展望

1、标准化动态升级机制:预计至2025年,将构建起能耗限额与国际标准(例如ISO 50001)之间的衔接规则,以提升中国设备出口的竞争力。

2、产业链的协同效应:上游设备制造业(例如高效电机、水泵、智能传感器)将面临千亿级别的市场机遇,而下游应用端通过设备更新换代,有望实现单位产品碳足迹减少15%~30%。

3、数字化的赋能作用:能耗数据的实时监测平台(例如5G+工业互联网)将成为标准配置,设备运行状态将与标准限值进行动态匹配,从而实现预防性维护。

总之,13项标准实际上构建了一个“政策—标准—市场”的闭环系统:通过严格的约束机制淘汰低效产能,利用先进标准引导技术投资方向,最终通过大规模的设备更新重塑产业的能效基准。这不仅直接贡献了每年2452万吨标准煤的节能效果,更将促进形成“标准推动技术改造—技术改造促进投资—投资提高效率”的良性循环,为工业领域的低碳转型提供了可复制的制度创新范例。接下来,建议制定与之配套的分行业设备更新技术目录和落后设备淘汰清单,以进一步增强政策的精准性。